Las elecciones de este 20 de diciembre representan un momento importante en el proceso de movilizaciones que se inició en 2011. Por eso ha llegado la hora de que la izquierda en general adopte una sana dosis de realismo. Hay que poner los pies en la tierra y reconocer que no existe una vía fácil ni rápida a la transformación social que muchos buscamos. La evidencia histórica es abrumadora en este sentido: después de siglo y medio de experimentos y propuestas de todo cuño, ninguno de los muchos partidos que se han presentado a las elecciones con propuestas de cambio social (¡y mira que son!) ha logrado sus objetivos a través de las instituciones. Ni siquiera cuando han alcanzado el poder, han conseguido por sí solos (esto es, sin una fuerte movilización que les apoye en la calle) realizar ninguna de las modificaciones que se proponían de partida. Efectivamente, la historia demuestra que la vía institucional, la participación en elecciones y la ostentación de cargos, no son en absoluto formas de consolidar la capacidad política conseguida mediante la movilización y la participación, sino al contrario, la mejor manera de dilapidarla. Ejemplos hay muchos, desde el propio PSOE, que lleva desde 1879 causando vergüenza ajena, hasta el más reciente ejemplo de Syriza en Grecia. Ganar unas elecciones no es fácil, de por sí, pero incluso cuando se consigue, el camino a las transformaciones que se proponen sigue sin estar despejado.

No, no existe una vía rápida a la transformación social y, desde luego, ésta no pasa por las instituciones. Hay que ser realistas y reconocerlo así. Nunca han faltado propuestas de cambio de todo tipo, desde las simples llamadas a la regeneración democrática o contra la corrupción hasta planes para acabar con el capitalismo. Y sin embargo, se han visto incapaces, por sí mismas, de salir del anonimato político o de tener la fuerza suficiente para imponer estas modificaciones a un sistema que se resiste a toda alteración, aunque sólo sea por inercia social. A nivel global se puede comprobar que, cuando algún partido rupturista ha despuntado, lo ha hecho aupado por una extensa movilización en las calles o por lo menos gracias a un clima político participativo. Sólo cuando existe una potente fuerza externa al propio sistema electoral democrático, puede aparecer un actor social con capacidad de romper las dinámicas complacientes e inherentemente conservadoras del parlamentarismo. Los partidos políticos que surgen o medran al calor de las movilizaciones y las protestas son entes parasitarios que se nutren de esa fuerza. El panorama reciente en España es buena prueba de ello.

A partir de ese instante, la vía institucional, lejos de suponer una extensión de la capacidad política conseguida por la participación directa, es la manera más segura de desperdiciarla. Quienes aseguran, por ejemplo, que la movilización muere en sí misma y que es necesario encauzarla hacia las instituciones para que consiga cosas concretas, toman la parte por el todo. El primer logro de las movilizaciones es, a menudo, el cambio de paradigma político que les permite plantearse siquiera “asaltar los cielos”. Después, este tipo de argumentos parte de la base de que conseguir representación parlamentaria o cargos municipales es un triunfo en sí mismo. Este juego de trileros hurta los logros de la participación política directa, mediante la movilización, y los sustituye por el espejismo de la presencia institucional, ensalzada como victoria, independientemente de su efectividad posterior. Pero a su vez, esta dinámica tiene el efecto perverso de erosionar la propia movilización de la que se nutre. Por eso los partidos rupturistas acaban perdiendo su base, al cabo del tiempo, una vez que entran en el juego parlamentario. Por un lado, el funcionamiento de la democracia electoralista les exige renunciar a sus propios fundamentos para llegar a un número mayor de votantes. Por otro, encauzan la fuerza transformadora de la movilización hacia el engranaje parlamentario: todo se supedita al esfuerzo electoral e institucional, con lo que se desinfla la participación y, a largo plazo, desaparece la base de apoyo que permitió al partido en cuestión romper la barrera de la representación. Es decir, mal que les pese a algunos, estas dos estrategias no son compatibles, porque la institucionalista acaba fagocitando a la de la participación directa.

Eso no quiere decir, desde luego, que apostar por la movilización sea un camino de rosas. No cabe duda de que la vía de la participación directa presenta enormes dificultades, que en buena medida no se han sabido resolver. Es cierto que entre salir a la calle a manifestarse, sin más, y constituir un sujeto político y social colectivo media un abismo, que a menudo ha sido infranqueable. Pero si acaso, esto debe ser un acicate más para dotarnos de herramientas teóricas y prácticas que nos permitan completar este proceso y aprovechar las enormes fuerzas que desata la movilización y la participación masiva. No se trata, en ningún caso, de mantener una movilización de forma indefinida, como alternativa al parlamentarismo, algo imposible a la par que fútil, sino de asentar las bases de la transformación social mediante la constitución de este sujeto político colectivo. Algo que sólo puede surgir en el seno de la movilización y que la agota, superándola, al ponerle un plazo limitado de realización. Eso sí es salir a ganar.

Eso no quiere decir, desde luego, que apostar por la movilización sea un camino de rosas. No cabe duda de que la vía de la participación directa presenta enormes dificultades, que en buena medida no se han sabido resolver. Es cierto que entre salir a la calle a manifestarse, sin más, y constituir un sujeto político y social colectivo media un abismo, que a menudo ha sido infranqueable. Pero si acaso, esto debe ser un acicate más para dotarnos de herramientas teóricas y prácticas que nos permitan completar este proceso y aprovechar las enormes fuerzas que desata la movilización y la participación masiva. No se trata, en ningún caso, de mantener una movilización de forma indefinida, como alternativa al parlamentarismo, algo imposible a la par que fútil, sino de asentar las bases de la transformación social mediante la constitución de este sujeto político colectivo. Algo que sólo puede surgir en el seno de la movilización y que la agota, superándola, al ponerle un plazo limitado de realización. Eso sí es salir a ganar.

En cierto modo, es comprensible que muchos de quienes alientan estas luchas, frente a las enormes dificultades que plantea este proceso, se dejen cautivar por los cantos de sirena de los institucionalistas y su discurso prefabricado sobre las limitaciones de la participación directa. Pero teniendo en cuenta que, a juzgar por la experiencia histórica global, tampoco el electoralismo es garantía de nada, más nos valdría conservar la potencia de la movilización corriendo por sus propios cauces, antes que dirigirla hacia unas instituciones en las que se sabe de antemano que va a desparecer. No, tampoco la movilización es una vía rápida o sencilla hacia el cambio, pero por lo menos es la única que no aboca a un callejón sin salida.

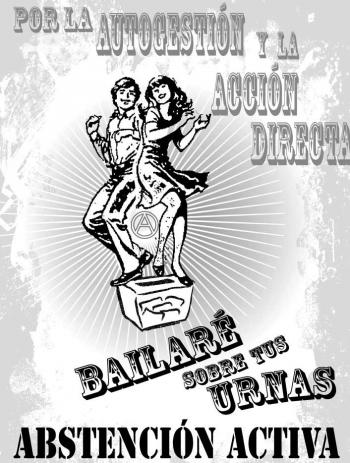

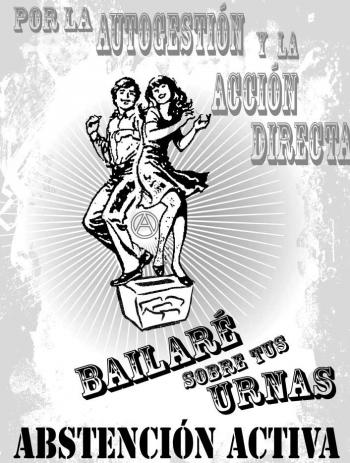

Dejando aparte estos argumentos generales, estas elecciones son, como decíamos al principio, especialmente importantes en el contexto español, porque representan un punto de inflexión en la dinámica social. Al ser ésta la última votación en un ciclo electoral extenso que parece alargarse desde las europeas de 2014, va a ser el momento a partir del cual comprobaremos si se retoma la agitación social que habíamos vivido hasta entonces, o si por el contrario se ha cerrado el ciclo y nos esperan otras tres décadas de paz social. Independientemente del resultado que arrojen las urnas, algo hasta cierto punto indiferente, esta dicotomía va a ser la que de verdad va a definir el clima político de los próximos años. Evidentemente, que las dinámicas sociales se dirijan en un sentido u otro va a depender de muchos factores, ninguno de los cuales es controlable a priori. Pero por lo que a nosotros respecta, como CNT, podemos asegurar que nuestra apuesta sigue firme por la participación directa, por la construcción de una verdadera alternativa, basada en la autogestión, la acción directa y la reivindicación de nuestro estatuto de clase obrera combativa.

Por ello, os invitamos a todas a empezar 2016 ya en diciembre, como un año de reconstrucción de los movimientos sociales, de recuperación de todos los derechos que hemos perdido los trabajadores y las trabajadoras en estos últimos tiempos. Os invitamos a no votar a nadie en las elecciones y a participar, en cambio de todas las luchas reivindicativas, para recuperar ese gigante dormido que somos todas cuando salimos a la calle. El primer paso es, como acto consciente, ejercer la abstención activa. Por aquí sí empieza el cambio.